4 نوفمبر 2025

تحوّل استخباراتي أمريكي: مرحلة جديدة في مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شهدت الحرب الرّوسيّة-الأوكرانيّة منعطفًا استراتيجيًّا مهمًّا في أكتوبر 2025، حين منح الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقةً استثنائيّةً لتزويد أوكرانيا بمعلوماتٍ استخباراتيّةٍ عالية الحساسيّة. تُمَكِّنُ هذه المعلومات كييف من استهداف البنية التّحتيّة الحيويّة داخل العمق الرّوسي، وتحديدًا منشآت الطّاقة. وتزامن هذا التّطوّر مع دراسة الإدارة الأمريكيّة إمكانيّة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" (Tomahawk) بعيدة المدى، الّتي يصل مداها إلى 2,500 كيلومتر، وتمتلك القدرة على ضرب ما يزيد عن 1,900 هدفٍ عسكريٍّ ومنشأةٍ حيويّةٍ روسيّةٍ. وبالتّوازي مع ذلك، حثّت واشنطن حلفاءها في منظّمة حلف شمال الأطلسي (النّاتو) على اعتماد سياساتٍ مماثلةٍ داعمةٍ لكييف. ويهدف ترامب، عبر هذه الخطوات، إلى استنزاف موارد روسيا وتقويض قدرتها على تمويل الحرب، وهو ما يمثّل تمهيدًا لفرض تسويةٍ سياسيّةٍ جديدةٍ تضمن مصالح واشنطن وحلفائها.

ورغم أنّ الولايات المتّحدة واصلت تقديم دعمٍ استخباراتيٍّ منتظمٍ لأوكرانيا منذ اندلاع النّزاع، إلّا أنّ إشارة الرّئيس ترامب إلى تصعيد مستوى ونوعيّة المعلومات المقدّمة تعكس تحوّلًا في الاستراتيجيّة الأمريكيّة. ويكتسب هذا القرار أهمّيّةً خاصّةً كون ترامب قد تعهّد، منذ تنصيبه لولايةٍ رئاسيّةٍ ثانيةٍ، بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وبذلك، يثير هذا التّصعيد تساؤلاتٍ جوهريّةً حول مدى انسجام هذا القرار مع طموح الرّئيس الأمريكي المعلن في التّوسّط لإبرام اتّفاق سلامٍ بين موسكو وكييف، وكيفيّة انعكاس ذلك على موقفي الطّرفين الرّوسي والأوكراني في الميدان ومسار المفاوضات.

4 نوفمبر 2025

الصين والتحول التقني في الخليج: ملامح الشراكة ودوافعها المستقبلية

تسعى الصين إلى تكريس موقعها كقوةٍ عالميةٍ مهيمنةٍ في قطاع التكنّولوجيا الرّقمّية، مطبّقةً سياساتٍ استراتيجيّةً متقدّمةً تعزّز بها حضورها الرّقمّي على الصّعيد الدّولي. وقد أطلقت مبادرة "طريق الحرير الرّقمّي" (Digital Silk Road - DSR) كامتدادٍ متطوّرٍ لمشروع "الحزام والطّريق" (Belt and Road Initiative - BRI) التّقليدي، حيث هدفت بكين من خلالها إلى تجاوز الاستثمار في البنى التّحتيّة المادّيّة (كالموانئ والسّكك الحديديّة) نحو تبنّي مشروعاتٍ رقميّةٍ فائقة التّطوّر ترسّخ مكانتها العالميّة في المجال التكنّولوجي. ورغم أنّ النّواة الأولى للمبادرة قد ظهرت في عام 2015، إلّا أنّها اكتسبت طابعها الرّسمي والزّخم الاستراتيجي الأكبر عقب إعلان الرّئيس "شي جين بينج" عنها صراحةً في افتتاح منتدى الحزام والطّريق الأوّل عام 2017، لتصبح منذ ذلك الحين ركيزةً رقميّةً محوريّةً ضمن الاستراتيجيّة القوميّة الصّينيّة الشّاملة.

تركّز المبادرة الرّقمّية الصّينيّة على إنشاء بنيةٍ تحتيّةٍ تكنّولوجيّةٍ متكاملةٍ تشمل شبكات الاتّصال العابرة للقارّات، خصوصًا تقنيّات الجيل الخامس (5G)، كما تتضمّن المبادرة مدّ كابلات الألياف الضّوئيّة البحريّة، بالإضافة إلى بناء مراكز بياناتٍ ضخمةٍ، وتوفير منصّات الحوسبة السّحابيّة (Cloud Computing)، وتطوير تطبيقات الذّكاء الاصطناعي. وقد توسّع نطاق المبادرة ليشمل قطاعات التّجارة الإلكترونيّة، وأنظمة الدّفع الرّقمّي، وتشييد "المدن الذّكيّة" (Smart Cities)، وتكثيف تطبيقات الرّقابة الرّقمّية. وفي هذا الإطار، كثّفت شركات التكنّولوجيا الصّينيّة الكبرى، مثل "هواوي" (Huawei) و"زد تي إي" (ZTE) في مجال البنية التّحتيّة للاتّصالات، و"علي بابا" (Alibaba) في مجال الحوسبة السّحابيّة والتّجارة الإلكترونيّة، من حضورها عبر تقديم دعمٍ ماليٍّ وتقنيٍّ مباشرٍ واستثماراتٍ ضخمةٍ في الدّول المستفيدة من المبادرة.

تسعى الصين، من خلال هذه المبادرة، إلى تعظيم نفوذها الرّقمّي عالميًّا عبر تنمية منظومة تعاونٍ تكنّولوجيٍّ واسعةٍ مع الدّول الشّريكة، وتدعيم الشّراكات الاستراتيجيّة بين شركات البرمجيّات الصّينيّة ونظيراتها العالميّة، بهدف قيادة التّحوّل الرّقمّي العالمي. وتغطّي أنشطة الطّريق الرّقمّي مشروعاتٍ واسعة النّطاق، تتراوح من تعميم شبكات الجيل الخامس إلى تقديم منصّات تجارةٍ إلكترونيّةٍ متطوّرةٍ. ويبرز في هذا السّياق سعي الصين للمنافسة في مجال نماذج الذّكاء الاصطناعي التّأسيسيّة المتقدّمة، مثل طرح نموذج (DeepSeek-V2) الّذي يقدّم كمنافسٍ فعليٍّ لنماذج غربيّةٍ كـ (GPT-4).

ولتعزيز هذه المصالح المشتركة، وقّعت الصين عشرات الاتّفاقيّات ومذكّرات التّفاهم مع دولٍ عديدةٍ في إفريقيا، والشّرق الأوسط، وأوروبا الشّرقيّة، وأمريكا اللّاتينيّة، وجنوب شرق آسيا. ترتكز هذه الشّراكات على التّعاون بين الخبراء والمهندسين في مشاريع بحثٍ وتطويرٍ مشتركةٍ، تشمل إنشاء مراكز تدريبٍ وبحثٍ، وإطلاق مبادراتٍ في قطاعات المدن الذّكيّة، والطّاقة النّظيفة، والرّوبوتات، وتوطين البيانات الرّقمّية (Data Localization). وتبرز دول مجلس التّعاون الخليجي كأحد الشّرّكاء الرّئيسيّين في مسار طريق الحرير الرّقمّي، مستفيدةً من الانسجام الواضح بين توجّهات التّحوّل الرّقمّي الطّموحة في هذه الدّول وبين رؤية الصين لقيادة الثّورة التّكنّولوجيّة العالميّة.

29 أكتوبر 2025

التوأم المعرفي الرقمي: الوجه الخفي لحرب البيانات

تَشْهَدُ تكنولوجيا المُحاكاة تحولاً جذرياً بظهور التوائم المعرفية الرقمية (Digital Cognitive Twins - DCTs)، والتي تُمثل الجيل التالي للتوائم الرقمية التقليدية (Traditional Digital Twins - DTs) حيث تتجاوز هذه النظم الجديدة مجرد وظائف المراقبة، إذ تُدمج بفاعلية نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، خصوصاً شبكات التعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، و يمنح هذا الدمج التكنولوجي التوائم المعرفية قدرات استدلالية مُعقدة، تتيح لها تنفيذ عمليات اتخاذ قرار مُستقلة، والقيام بالتحسين الذاتي (Self-optimization) بشكل آني، وتطوير آليات تنبؤية استشرافية بمستويات دقة غير مسبوقة. نتيجةً لذلك، تُعيد هذه التكنولوجيا تشكيل قطاعات حيوية، ففي الصناعة 4.0 تُحسّن سلاسل الإمداد اللوجستية، وفي الحوكمة الحضرية تُدير الموارد بكفاءة فائقة، وفي القطاع الصحي تُسرّع من وتيرة اعتماد الطب الدقيق المُخصص للفرد.

ويرتكز الأداء الفائق لهذه النظم المعرفية، بشكل حتمي، على قدرتها على استيعاب وتجميع مجموعات بيانات هائلة ومتعددة الوسائط، تُقاس غالباً بالبيتابايت (Petabytes) وتتألف من آلاف المتغيرات للفرد الواحد. حيث تتخطى هذه البيانات الحدود التقليدية للمعلومات الشخصية، لتشمل مُدخلات بيومترية دقيقة، وبيانات جينومية (Genomic Data) مُفصلة، وسجلات سريرية مُطولة، فضلاً عن رصد مُستمر للأنماط السلوكية والنفسية المُستقاة من التفاعلات الرقمية.

يُنتج هذا التجميع الإلزامي نماذج محاكاة بشرية (Human Simulation Models) ذات دقة فائقة، وهو ما يَسِمُ هذه التكنولوجيا بسمة الاستخدام المزدوج بامتياز. فبينما تُقدم هذه النماذج فوائد مجتمعية لا حصر لها، يُشكل اختراق هذه المستودعات البيانية المُركبة أو الاستيلاء عليها تهديداً كارثياً للأمن القومي، نظراً لكون الضرر الناتج عن كشف هذه البيانات الأساسية للمواطنين ضرراً استراتيجياً دائماً وغير قابل للإصلاح. يتبلور الخطر الاستراتيجي الأكبر في إمكانية استغلال هذه البيانات المعرفية المجمعة من قِبَل خصوم دولتيين أو فاعلين من غير الدول. فبينما اعتمدت عمليات التأثير تاريخياً، كما شُوهد في حملات التضليل الإعلامي خلال العقد الماضي، على استهداف عام، تتيح النماذج السلوكية عالية الدقة، المُشتقة من عمليات التحويل الرقمي المُدمجة، شن عمليات تأثير معرفي (Cognitive Warfare) دقيقة ومُخصصة على مستوى الفرد أو المجموعات الصغيرة. تتجاوز هذه القدرة حدود التنبؤ الجيوسياسي التقليدي لتصل إلى مستوى التنبؤ بالسلوك المجتمعي (Societal Behavior Prediction) الآني. يكمن جوهر التهديد في القدرة على التلاعب الانتقائي بهذه البيانات، أو حتى اختلاق بيانات مُصنعة، بهدف هندسة ذريعة للتدخل. يمكن للخصم، عبر التلاعب بالنماذج المعرفية، مصورًا حالة مُفتعلة من عدم الاستقرار العام، أو يُحاكي انهياراً نفسياً جماعياً، أو يُبرز فشلاً مؤسسياً مُمنهجاً، مما يوفر تبريراً مُلفقاً للتدخل السياسي أو الاقتصادي أو حتى الأمني.

10 أكتوبر 2025

ماذا يعني انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدًا متسارعًا، يبرز في خضمه القرار المٌحتمل بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما قد يعيد تعريف منظومة الحوكمة النووية الدولية. ويطرح هذا التوجه - إن تحقق- سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ذاتها عام ٢٠٠٣، ليتحول من مجرد موقف تفاوضي إلى نقطة تحول استراتيجية عميقة تؤثر في سياسات الشرق الأوسط والعالم بآسره.

ولم تظهر هذه التهديدات الإيرانية، التي بدأت تتصاعد منذ يونيو ٢٠٢٥ من فراغ، بل جاءت كرد فعل مباشر على تطورات استراتيجية متعاقبة، فقد دفعت الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو ٢٠٢٥ الموقف نحو التعقيد، ثم زادت حدة الأزمة حين أعلنت الترويكا الأوروبية (E3) في سبتمبر ٢٠٢٥ تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران. وقد دفعت هذه الإجراءات مجتمعة إيران إلى اعتبار أن الجدوى الاقتصادية والسياسية من استمرار التزامها بالمعاهدات الدولية قد تلاشت.

وتتجاوز خطورة الموقف أبعاده السياسية لتشمل جوانب فنية وقانونية بالغة الدقة. فعلى الصعيد الفني، تمتلك إيران مخزونًا يتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ كيلوجرامًا من اليورانيوم المٌخصب المفقود بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تضعها على بعد أسابيع قليلة فقط من إنتاج المادة الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي بتخصيب يصل إلى ٩٠٪. أما على الصعيد القانوني، فسيؤدي لجوء إيران إلى تفعيل المادة العاشرة من المعاهدة إلى إنهاء فوري للرقابة الدولية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيُخرج اتفاقية الضمانات الشاملة من المعادلة، مما يفتح الباب أمام عزل دبلوماسي شبه تام. وبذلك، تتخطى التداعيات المترتبة على الانسحاب حدود البرنامج النووي الإيراني لتؤسس لمعضلة أمنية إقليمية واسعة النطاق.

7 أكتوبر 2025

على حافة الهاوية: مآلات تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة

يعكس حادث إطلاق النار على الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك في 10 سبتمبر بجامعة وادي يوتا في مدينة أورِم – يوتا، أثناء مناظرة مخصّصة لأسئلة وأجوبة، حجم الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي ومشهدَه السياسي المضطرب. كما يجسّد هذا الحادث إحدى التداعيات الخطيرة لحالة الاستقطاب الحادّ التي تعصف بالولايات المتحدة، وما ترتّب عليها من تصاعد العنف السياسي.

ترسّخ الاستقطاب الأيديولوجي في الولايات المتحدة بعمق داخل المجتمع، فيما أفرزت السنوات الأخيرة مشهدًا سياسيًا أكثر انقسامًا حول توجهات السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، بما في ذلك قضايا الضرائب والهجرة والمساعدات لأوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، دأبت الحكومة الأميركية على تقديم دعم عسكري ومالي ودبلوماسي واسع لإسرائيل، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) مرارًا لإجهاض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما عمّق الفجوة بين توجهات السلطة الرسمية ومواقف الشارع، لا سيما بين صفوف الأجيال الشابة. وقد شهدت الجامعات الأميركية موجات واسعة من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة والداعمة لفلسطين، قوبلت بعنف من قوات الشرطة واعتقالات وتهديدات بترحيل الطلاب الأجانب. وفي السياق ذاته، يُعدّ تشارلي كيرك من أبرز المؤيدين لإسرائيل وسياساتها في غزة، غير أنّه أثار شكوكًا حول الخروقات الأمنية الإسرائيلية وكيف تمكنت حركة حماس من اختراق منظومة الدفاع الإسرائيلية.

يشكّل تشارلي كيرك نموذجًا حيًّا لحالة الاستقطاب المتجذّرة في الولايات المتحدة، إذ مثّلت آراؤه المحافظة نقطة جذب لشرائح واسعة من المؤيدين، لكنها في الوقت نفسه كانت مصدرَ صدامٍ متكرر مع توجهات الحزب الديمقراطي. وقد أعاد حادث إطلاق النار عليه طرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا العنف تعبيرًا عن الانقسام العميق الذي يعصف بالمجتمع الأميركي، وحول مدى ارتباط القضايا الجدلية مثل قضايا النوع الاجتماعي والهجرة وحرب غزة بتغذية موجات العنف السياسي المتزايد الناتج عن الاستقطاب الحاد داخل البلاد.

مع اقتراب الانتخابات البلدية وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الحزب الجمهوري سيسعى إلى توظيف موجة العنف السياسي الناتجة عن الاستقطاب الحاد لتحقيق مكاسب انتخابية، في مقابل قدرة الحزب الديمقراطي على تجاوز انقساماته الداخلية واستثمار المخاوف العامة من النهج المتشدد الذي اتبعته إدارة ترامب في التعامل مع حادث اغتيال تشارلي كيرك.

6 أكتوبر 2025

الإغلاق الحكومي الأمريكي 2025: أزمة تمويل أم تحول مؤسسي؟

تدخل الولايات المتحدة، منذ فجر الأول من أكتوبر 2025، في أزمة سياسية ومؤسسية حادة، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن أداء وظائفها غير الأساسية، نتيجة إخفاق الكونجرس في تمرير قوانين الإنفاق المطلوبة لبدء السنة المالية الجديدة. هذا الإغلاق، الذي يُعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، لا يقتصر على كونه فشلاً تشريعيًا في التوافق على الموازنة، بل يُجسّد صدامًا أعمق حول شكل الدولة الأمريكية ومستقبلها الإداري والاجتماعي. إذ يتمسك الحزب الديمقراطي بمطالب تشريعية جوهرية في مجال الرعاية الصحية، بينما يرفض الحزب الجمهوري الحاكم—المُمسك بمفاصل الكونغرس والبيت الأبيض—تسييس عملية التمويل، ويصر على تمرير قانون مؤقت خالٍ من أي تعديلات.

في هذه الأثناء، تُعيد إدارة الرئيس ترامب تعريف مفهوم الإغلاق نفسه، إذ تُحوّله من أداة ضغط تشريعي إلى وسيلة تنفيذية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي. حيث تُصدر الإدارة توجيهات صريحة للوكالات بالاستعداد لتسريحات دائمة (Reduction in Force)، مستهدفة البرامج والموظفين الذين لا يتماهون مع أجندتها السياسية، وهو ما يُحدث تحولًا جذريًا في علاقة السلطة التنفيذية بالجهاز الإداري الفيدرالي.

يتناول هذا الملف تحليلًا شاملًا للأزمة من زواياها كافة: يبدأ بتفكيك الجذور التشريعية والسياسية التي قادت إلى الانسداد الراهن، ثم يستعرض التداعيات الفورية على المؤسسات الفيدرالية والموظفين، ويتتبع الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. كما يُجري مقارنة دقيقة بين هذا الإغلاق وحالات سابقة، ويُحلل خريطة المواقف الحزبية المتضاربة، واتجاهات الرأي العام، واحتمالات الحلحلة أو التصعيد. ويُقدّم في النهاية قراءة استراتيجية لما يُمكن أن تمثله هذه اللحظة من سابقة دستورية تُهدد التوازن التاريخي بين السلطات داخل النظام الأمريكي.

2 أكتوبر 2025

خوارزميات الإبادة: من وادي السيليكون إلى قطاع غزة

لم تعد أدوات النزاعات العسكرية خلال القرن الحادي والعشرين تقتصر على الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والدبابات والطائرات، بل اتسعت لتشمل منصات الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة البيانات التي تطورها وتديرها شركات تكنولوجيا عملاقة مقرها الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون. لقد أضحت هذه الشركات ركائز أساسية في دعم الحروب الرقمية الحديثة، فصارت قراراتها وسياساتها تمتد إلى مستويات عميقة من التأثير الجيوسياسي، لتشكل جزءاً محورياً من منظومة القوة الحديثة على الساحة الدولية.

في هذا السياق، شهدت العلاقة بين شركات التكنولوجيا التجارية والجيش الإسرائيلي تطوراً جذرياً، تجاوز نمط التعاون التقليدي في توريد الأجهزة والبرمجيات ليحول البنية الرقمية إلى محور أساسي لإدارة الصراع الحديث، خصوصاً خلال الحرب على غزة. حيث برز نمط جديد من التداخل بين القطاعات العسكرية والخاصة، إذ أضحت البنية الرقمية التجارية جزءاً لا يتجزأ من القدرات العسكرية، ما ساهم في تشويش الحدود بين الخدمات التجارية والمنظومات الأمنية الرسمية. ولم تعد إدارة الرواية العالمية حول الكوارث الإنسانية، مثل أزمة المجاعة المؤكدة والتقارير المستمرة عن جرائم الإبادة، منفصلة عن سياسات المحتوى التي تديرها منصات كبرى تخضع لسيطرة شركات التكنولوجيا، حيث تساهم هذه المنصات في تضخيم الرواية الرسمية وتهميش أو إنكار خطورة المجاعة والصراع، وتتيح في الوقت نفسه إمكانيات مراقبة عميقة تقمع الإعلام المستقل داخل مناطق النزاع.

وسلط الصراع في غزة الضوء على الدور المزدوج والمتزايد التعقيد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتحديدًا جوجل (ألفابت) - Google Alphabet Inc- ومايكروسوفت ( Microsoft Corporation)، في الحروب الحديثة والتحكم العالمي في المعلومات. حيث انخرطت هذه الشركات منخرطة في ديناميكية تآزريه توفر البنية التحتية الأساسية والمخصصة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي تُسهّل عمليات عسكرية فتكية غير مسبوقة ومراقبة جماعية داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة، بينما تستخدم في الوقت نفسه آليات متطورة للتحكم في المعلومات - بما في ذلك الرقابة الداخلية، والتحيز الخوارزمي، وقمع البيانات - لإعادة تشكيل السرد العام وتخفيف مساءلة الشركات. لذا يسعي هذا التحليل التركيز على دور شركات التكنولوجيا في ديناميات وتداعيات الصراع في غزة، وكيف تسهم في هندسة المجال المعلوماتي والسياسي والإنساني ضمن بيئة النزاع المعاصر وهو ما يحول هذه الشركات من مقدمي خدمات محايدين إلى مشاركين فاعلين في البنية التحتية في الصراع.

23 سبتمبر 2025

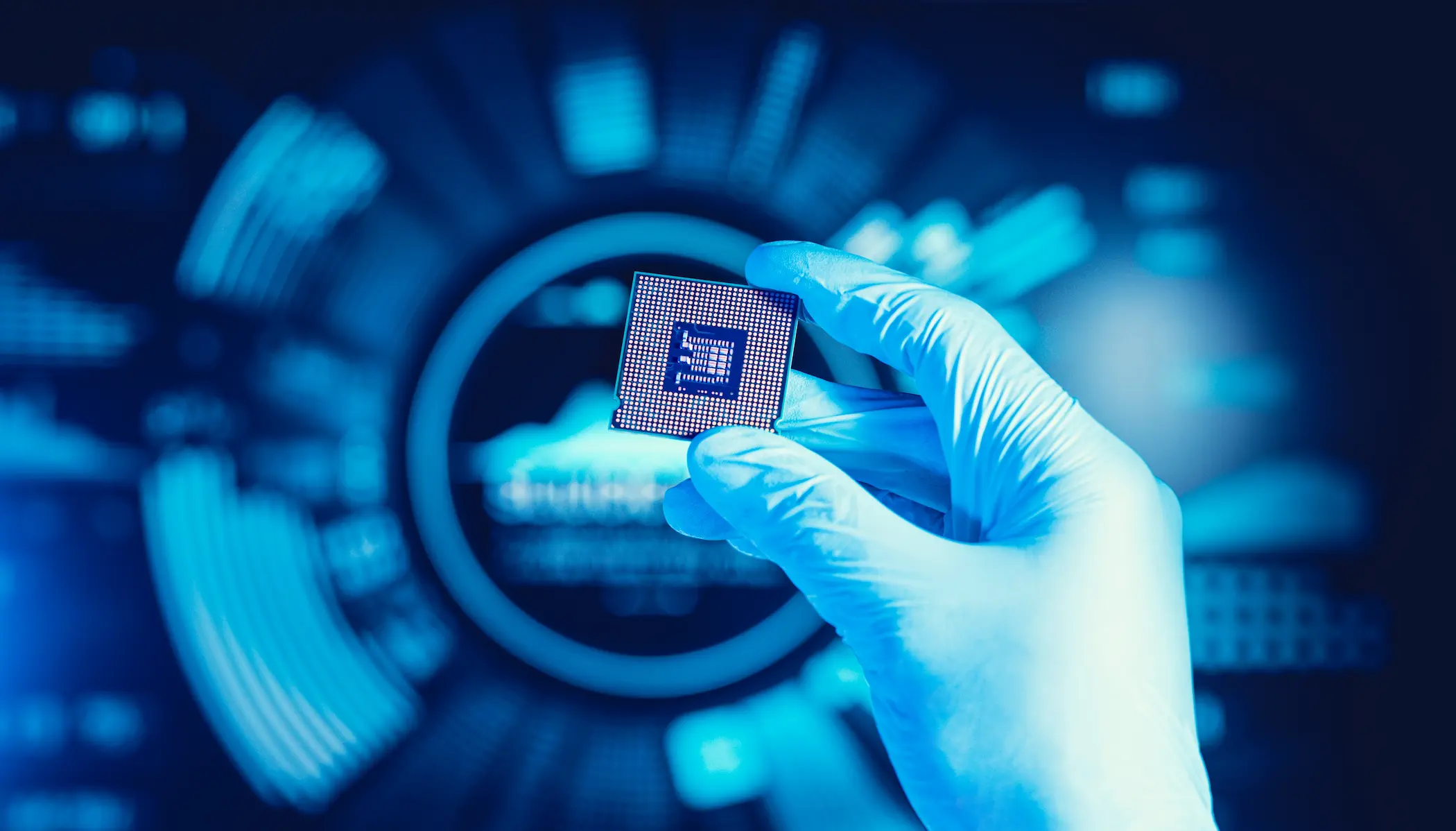

الحرب الباردة لأشباه الموصلات: الولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين والهند

أضحى التنافس العالمي حول أشباه الموصلات والتقنيات العسكرية المرتبطة بها المحور المركزي في صراع القوى الكبرى. ولا تزال الولايات المتحدة تحافظ على موقعها الريادي في صناعة أشباه الموصلات عالميًا، حيث تستحوذ الشركات الأميركية على نحو نصف السوق العالمية. غير أن هذه الهيمنة تواجه تحديًا متناميًا من الصين، التي شكّلت مبيعاتها نحو 20% من السوق العالمية لأشباه الموصلات في عام 2024. وتمضي بكين بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، على الرغم من استمرار التوترات التجارية والقيود المفروضة من واشنطن على حقوق الملكية الفكرية في إطار ما يُعرف بـ"الحرب التكنولوجية". وتطمح الصين إلى بلوغ مستوى 50% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج أشباه الموصلات مع نهاية العام، مدعومةً باستثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير والتوسع السوقي لشركاتها الوطنية.

وفي المقابل، فإن موقع روسيا في الصناعات العسكرية المعتمدة على أشباه الموصلات بات يواجه قيودًا متزايدة. فعلى الرغم من احتفاظ موسكو بخبرة واسعة في مجال تصميم الأسلحة، إلا أنّ اعتمادها على المواد المستوردة ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة من الدول الغربية يكشف عن ثغرات حرجة في بنيتها التكنولوجية. وقد أدّت العقوبات الغربية المفروضة ردًّا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تقليص حاد في قدرة موسكو على الوصول إلى هذه المدخلات الأساسية. وفي مواجهة ذلك، سعت روسيا إلى إيجاد مصادر بديلة، لتبرز الصين كمزوّد رئيسي لمواد أشباه الموصلات. وتشكل هذه الديناميات جزءًا من الإطار الثلاثي الأوسع الذي يجمع روسيا والهند والصين (RIC)، والذي يرسّخ التحوّل الاستراتيجي لموسكو نحو شراكاتها الشرقية.

وفي الوقت ذاته، تشهد الهند تطورًا متسارعًا يجعلها لاعبًا بارزًا في قطاع أشباه الموصلات. وقد شكّل إعلانها في سبتمبر عن شريحة محلية الصنع تحمل اسم "فيكرام 32 - Vikram 32" محطة مفصلية في مساعي نيودلهي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، كما يعكس مؤشّرًا على احتمال بروزها كمنافس للهيمنة الأميركية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس تزايد انخراط الهند مع روسيا والصين حالة من الاصطفاف البراجماتي القائم على المصالح المتبادلة، لا سيّما في ظل تصاعد التوترات السياسية مع واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أنّ الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على تجارة الهند في النفط الروسي قد شكّلت حافزًا إضافيًا لتعزيز هذا التعاون الثلاثي.

وعلى نحوٍ جماعي، تمثّل "الترويكا" المكوّنة من الصين وروسيا والهند ائتلافًا قائمًا على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفًا أيديولوجيًا متكاملًا. وإذا ما تعزّزت هذه الشراكة، فقد يسهم ذلك في دعم قدراتها التصنيعية في مجال أشباه الموصلات بشكلٍ ملحوظ، ويمثل تحديًا جسيمًا للصناعة الأميركية. ومع ذلك، تبقى الخلافات العالقة — مثل النزاعات الحدودية غير المحسومة، وتباين الأولويات الاقتصادية، والفجوات التكنولوجية، فضلًا عن تأثير العقوبات — عائقًا أمام تحقيق اندماج تقني سلس. ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا معتبرًا على الهند، من خلال فرص جذبها عبر زيادة الاستثمارات، وخفض الرسوم الجمركية، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي نهاية المطاف، فإن مسار الشراكة الثلاثية في قطاع أشباه الموصلات يحمل انعكاسات عميقة على النظام الدولي. إذ إن نجاح دمج هذه "الترويكا" لصناعتها في مجال الرقائق مع تقنياتها العسكرية قد يفضي إلى تسريع بروز نظام متعدد الأقطاب، ويحدث ثورة في قدرات المراقبة والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، إلى جانب القاعدة الصناعية الدفاعية الأوسع، الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل ديناميات القوة على الصعيد الدولي.

17 سبتمبر 2025

ثلاثة سيناريوهات للحرب الروسية – الأوكرانية

في خضم لقاءات ترامب مع نظرائه الروس والأوكرانيين بهدف التوصل إلى وقفٍ طويل الأمد لإطلاق النار، تبرز تساؤلات حول إمكانية نجاح خطة سلام بين موسكو وكييف بوساطة أميركية. غير أنّ مطالب بوتين من جهة، ووعود ترامب الغامضة لزيلينسكي من جهة أخرى، تثير الشكوك حول ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا ستصل إلى نهايتها حقاً.

17 سبتمبر 2025

القمة العربية-الإسلامية الطارئة: لحظة فاصلة في معادلات الإقليم

مثّلت القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر، منعطفًا حاسمًا في مسار الدبلوماسية الإقليمية. فقد جاء انعقادها كرد فعل مباشر على الغارة الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت العاصمة القطرية، لتتحول إلى منبر تسعى من خلاله الدول العربية والإسلامية إلى صياغة استجابة جماعية على المستويين الأمني والدبلوماسي. وتبيّن هذه الدراسة أن الخطوة الإسرائيلية، التي كان الهدف منها إضعاف مسار المفاوضات الجارية، أسفرت، بعكس ما أُريد منها، عن تعزيز جبهة موحّدة بين القوى الإقليمية. كما أماطت اللثام عن تراجع جوهري في الثقة بالولايات المتحدة باعتبارها شريكًا أمنيًا يعتمد عليه، وهو ما دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في خيارات دفاعية ودبلوماسية بديلة. وتبرز نتائج القمة ملامح مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الإقليمية تتجاوز حدود الشجب اللفظي، نحو تبنّي آليات قانونية واقتصادية منسّقة، بما ينعكس بتداعيات استراتيجية على إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى مستقبل إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة.

تجاوز البيان الختامي حدود الخطاب السياسي، ليطالب بإجراءات عقابية وقانونية ملموسة ضد إسرائيل. وقد شملت هذه الإجراءات الدعوة إلى فرض عقوبات، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل. كما شكّل تفعيل مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي خطوة عملية نحو بلورة نموذج جديد للأمن الإقليمي الجماعي. وتظهر مخرجات القمة مجتمعةً تحوّلًا استراتيجيًا عن الأطر التقليدية للدبلوماسية والأمن بقيادة الولايات المتحدة، باتجاه مقاربة أكثر استقلالية وربما أكثر تصادمية، الأمر الذي يؤذن بمرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التقلب في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط.

17 أغسطس 2025

تأثير الدومينو: هل تتجه المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين؟

أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي تبعتها دول أوروبية أخرى، بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المُقبل تحولًا بارزًا في سياسات القوى الغربية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية. جاء هذا التحول في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تجلت في مجاعة واسعة النطاق وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 60 ألف شخص، مما زاد من وتيرة الدعوات الدولية لحل سياسي عاجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

تمثل إعلانات باريس ولندن وأوتاوا، خصوصًا التعهد غير المشروط من فرنسا والنهج المشروط من المملكة المتحدة وكندا، خروجًا واضحًا عن الاعراف الدبلوماسية التقليدية التي كانت ترتبط بالاعتراف بدولة فلسطينية موكولًا إلى التوصل لاتفاق سلام تفاوضي شامل. يعكس هذا التحول حالة من الإحباط المتزايد تجاه تعثر مسار السلام، بالإضافة إلى تبلور قناعة بأن المسارات التقليدية لم تعد تجدي نفعًا، إذ صار الاعتراف بدولة فلسطين يُنظر إليه ليس فقط كنتيجة للسلام، بل كوسيلة تحفيزية لدفع العملية السياسية قدمًا، ما يعيد صياغة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمعالجة الصراع ويؤسس لسابقة قد تستفيد منها دول أخرى في تعزيز ضغوطها الدولية.

على الصعيد الدولي، تعترف ما بين 140 إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو إجماع واسع يشكل الإطار المرجعي لفهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. ومن اللافت أن هذه الدول الثلاث أعضاء في مجموعة السبع، التي لم تتخذ قبل إعلان فرنسا أي منها خطوة مماثلة، مما يجعل فرنسا، بوصفها أكبر دولة أوروبية سكانًا، تبرز كفاعل بارز في هذا التحول، بينما تستعد فرنسا وكندا لتكونا أول دولتين من المجموعة تعترفان بفلسطين.

في المقابل، تظل الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ما يضفي على هذا التغيير بعدًا رمزيًا يؤسس لإعادة توازن الضغوط الدبلوماسية على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يحفز دولًا غربية أخرى مترددة على السير في ذات الاتجاه. كما يبرز اختلاف المواقف داخل القوى الأطلسية تأثير الضغوط الداخلية والأزمة الإنسانية الملحة في بلورة مواقف أكثر تشدّدًا. بناءً على ذلك، يتناول هذا التحليل دوافع هذا التحول وآثاره على الصعيدين الأمني والسياسي للدول المعنية، إلى جانب ردود الفعل المتوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة.

14 أغسطس 2025

زيارة لاريجاني: بناء تحالفات أم إنقاذ للحلفاء؟

في ظل المشهد الجيوسياسي المتقلب في الشرق الأوسط، غالبًا ما تعكس مناورات إيران الاستراتيجية توازنًا دقيقًا بين تأكيد نفوذها الإقليمي وحماية شبكات وكلائها. وتُجسّد الزيارة الأخيرة التي قام بها علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المُعيّن حديثًا، إلى بغداد وبيروت يومي 11 و12 أغسطس 2025، هذه الديناميكية. وتُبرز هذه الزيارة الخارجية الافتتاحية، التي عُيّن فيها لاريجاني في 5 أغسطس 2025، مدى إلحاح طهران على معالجة الضغوط المتصاعدة على حلفائها الرئيسيين: حزب الله في لبنان وكتائب حزب الله ضمن قوات الحشد الشعبي العراقية.

ويُركّز جدول الأعمال المُعلن على التعاون الثنائي، بما في ذلك توقيع اتفاقية أمنية مع العراق تُركّز على ضبط الحدود، ومكافحة التهديدات المشتركة، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية. وفي لبنان، تُركّز المناقشات على المشاورات السياسية والأمنية، وتأكيد الوحدة الوطنية، ومراجعة العلاقات التاريخية في ظل التوترات المستمرة. تأتي هذه الزيارة في ظلّ حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، تشمل صراعاتٍ حديثة مع إسرائيل، وضغوطًا أمريكية، وتحدياتٍ داخليةً تواجه الميليشيات المدعومة من إيران. وبينما تسعى طهران إلى تعزيز "محور المقاومة"، يطرح جدول الزيارة سؤالًا جوهريًا: هل يُمثّل بناء تحالفاتٍ استباقيًا أم جهدًا تفاعليًا لإنقاذ حلفائها المحاصرين؟ فعلى الرغم من وجود عناصر تعزيزٍ طويل الأمد، إلا أن التوقيت والسياق يميلان نحو إدارة الأزمات، بهدف التخفيف من حدة التهديدات المباشرة لنفوذ إيران بالوكالة.