17 يوليو 2024

الإمارات: الوجهة العالمية الأولى للثروات

للسنة الثالثة على التوالي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لجذب الثروات وكبرى الشركات والمستثمرين والأفراد أصحاب الثروات العالية بفضل التدفقات القوية من المملكة المتحدة وأوروبا. ويُعد المزيج الإستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات والذي يجمع بين الاستقرار السياسي، والبيئة الثقافية الترحيبية، وازدهار سوق العقارات، وتطبيق أنظمة ضريبية مواتية فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي هو السبب وراء ظهورها من جديد باعتبارها الوجهة الأولى للأثرياء في عام 2024. ومن خلال رؤية استشرافية والتزام بالابتكار والتطوير، تواصل البلاد تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وهجرة الثروات، مع الحفاظ على جاذبيتها القوية للمستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مزايا اقتصادية جمة مع انتقال المزيد من الأفراد الأثرياء وأسرهم إليها، ما يزيد من جاذبيتها ونفوذها عالميًا.

25 يونيو 2024

التهديد بالظلام: هل بات حزب الله قادرًا على إعطاب الشبكة الكهربائية الإسرائيلية؟

فاجأ حزب الله اللبناني السُلطات الأمنية الإسرائيلية والمُتابعين للصراع الجاري في المنطقة خلال يومي ١٩ و٢٢ يونيو، ببث تسجيلين يوثقان صورًا عالية الدقة مُلتقطة من الجو عبر ما يبدو أنه مُسيرة تُحلق على ارتفاعات مُتوسطة إلى مُنخفضة، وقد تضمن التسجيلين في الأساس بالإضافة إلى المناطق الأمنية والاستراتيجية، مُنشآت لتخزين الوقود، ومحطات حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تقع مُعظمها في مدينة حيفا، بالإضافة إلى أرصفة ميناء ذات المدينة، الأمر الذي يبعث برسالة وعيد مُباشرة مفادها سهولة وصول صواريخ حزب الله ومُسيراته إلى مُنشآت تخزين وإنتاج ونقل الطاقة في إسرائيل، تلى إطلاق هذين التسجيلين عدد وافر من التكهنات التي تفصل في القدرات الصاروخية للحزب، وتُعظم من فرص وصولها إلى هذه المُنشآت بما قد يُصيبها مُباشرة، وبالتالي يُعقد أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد بالفعل أسوأ فتراته على الإطلاق إذا ما استثنيت عشريتي تأسيس الدولة وحرب أكتوبر ١٩٧٣.

على الجانب الأخر لم تتعرض هذه التحليلات في مُعظمها لدراسة الشبكة الكهربائية الإسرائيلية من حيث توزيع مُنشآت التوليد والحمل الكهربائي والحد الأقصى للجهد ومصادر التوليد، حتى تكتمل الصورة، فمجرد وصول صواريخ الحزب إلى المحطات -بافتراض قدرتها على إصابة أهدافها بالقدرة والدقة الكافيتين لتعطيلها- لا يعني خروج الشبكة الكهربائية من الخدمة، أو على الأقل إفقادها قدرًا مُعتبرًا من قدراتها على إنتاج الطاقة الكهربائية بما قد ينعكس بشكل ملحوظ على الحياة في إسرائيل، لذلك يستهدف هذا التحليل استعراض مُنشآت التوليد وقدراتها ومناطق تواجدها في إسرائيل، بغرض استبيان مدى تأثير هجمات الحزب المتوقعة على هذه المُنشآت.

5 يونيو 2024

إعادة الجدولة: التسلح قبل التنمية على أجندة البرلمان الأوروبي

حازت انتخابات البرلمان الأوروبي تاريخيًا على درجة أقل* من اهتمامات الناخب الأوروبي، حيث مالت دومًا القضايا المحلية إلى الهيمنة على الاهتمامات الأوروبية ، الأمر الذي جعل قضايا مثل الدفاع والأمن، تستغرق قدر أقل من النقاش والجدل أثناء الحملات الانتخابية الأوروبية، لكن هذا الوضع تغير جذريًا خلال دوري الانعقاد السابق والحالي بسبب موجات اللاجئين التي باتت تجتاح سواحل الإتحاد الأوروبي، وسُحب الحرب الكثيفة التي أمطرت سماءه وتكد الأقدام الأوروبية على إثرها تنزلق في مُستنقع غير ذي قاع يودي بكل جهود التنمية والإعمار التي جرت خلال السبعين عامًا الماضية.

لذلك بدأ تسييس القضايا الإقليمية واستغلالها في انتخابات البرلمان الأوروبي ، بعدما باتت قضايا الأمن والدفاع أكثر إلحاحًا، وانكفئت الأحزاب تناقش سياسات الاتحاد تجاهها، حيث أصبح لهذه القضايا دورًا أكثر أهمية في تشكيل تفضيلات الناخبين بما يجعلها أكثر تأثيرا في تشكيل النتائج الانتخابية على مختلف مستويات الحكم المحلي وصولًا لمُستوى الاتحاد.

يتناول هذا التقرير مواقف واتجاهات التجمُعات الأساسية داخل البرلمان من قضايا الدفاع الرئيسية المطروحة أمام الاتحاد، وكيفية انعكاس هذه المواقف على الصياغة السياسية لهذه المواقف.

23 مايو 2024

الاستراتيجيات الصينية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي: هل ستنجح في تغيير المسار؟

على الرغم من كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه الصين تحديات ضخمة يأتي على رأسها تعثر القطاع العقاري، وتراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستويات الديون. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تشجيع الإنفاق المحلي، وتخفيف حدة الانكماش في القطاع العقاري، وتعزيز الابتكار لضمان التنمية المستدامة، ومن شأن هذه التدابير ألا تؤثر على المسار الاقتصادي للصين فحسب، بل تمتد آثارها أيضاً إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

17 أبريل 2024

حقبة جديدة: صعود التكتلات الاستثمارية الإقليمية

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بنقطة تحول فارقة تتسم باتجاهٍ جديد يغاير تمامًا اتجاه التكامل الذي شهدناه في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وظهرت الشكوك المتزايدة بشأن مزايا العولمة، وخاصة في الدول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع التعافي البطيء في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى التعجيل بحدوث تحول متعمد في السياسات يبتعد عن التكامل، وهو ما يعرف بالتشتت الجغرافي الاقتصادي، ويشمل مرفق البيئة العالمية مجموعة واسعة من السياسات التي تؤثر على تدفقات رأس المال، وتنقل العمالة، والتجارة. وتختلف الدوافع وراء سياسات مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك تصحيح الفوارق الاقتصادية المحلية، والتنافس الاقتصادي، وضرورات الأمن القومي. ويؤكد الانخفاض الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر، الملحوظ بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، تأثير الاتجاه نحو التشتت الجغرافي الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لعكس هذا الاتجاه.

17 أبريل 2024

الهجوم المتوقع: انعكاسات التصعيد الإيراني الإسرائيلي على المنطقة

شنت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوماً مباشراً لأول مرة على إسرائيل في عملية أطلق عليها "الوعد الصادق" مستهدفة إسرائيل لأول مرة من الأراضي الإيرانية، حيث أمطرت المدن الإسرائيلية بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في وقت متأخر من يوم السبت 13 أبريل 2024، وسبق أن توعدت إيران بالرد على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال قنصليتها في دمشق وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم أثنين من أهم قيادته في الأول من أبريل، ويأتي ذلك التصعيد المحسوب في إطار دفاع إيران عن سيادتها ومصالحها القومية وتعزيز أمنها الإقليمي في المنطقة، ويركز العالم أنظاره الآن على الضربة التي وجهتها إيران لإسرائيل حجمها، ونوعيتها، وانعكاساتها على المنطقة.

ويمثل الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بين البلدين، حيث حول الهجوم الصراع بينهما من الظل إلى العلن، وفي هذا السياق سيعتمد الرد الإسرائيلي على ثلاثة عوامل أولها ما إذا كان وكلاء إيران، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله، سينضمون إلى القتال؛ وثانيها ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف إسرائيل – أو ما إذا كانت أنظمتها الدفاعية، إلى جانب الدعم الأمريكي، تمنع وقوع أضرار جسيمة؛ وثالثها الطريقة التي تختار بها إسرائيل الرد.

لذلك يسعي هذا التحليل إلى توضيح انعكاسات الهجوم وآثاره الاقتصادية على إطراف الصراع.

2 أبريل 2024

الحرب على غزة: القشة التي قد تقسم ظهر المجتمع الإسرائيلي

تحكم العلاقة بين مُجتمع اليهود الحريديم والدولة في إسرائيل عوامل مُتعددة شديدة التعقيد والغرابة معًا، فرغم مُعارضتهم تأسيس الدولة والأيديولوجية الصهيونية التي تقوم عليها، إلا أنهم من أشد المُستفيدين من التنظيم الحالي للمُجتمع الإسرائيلي، وبرغم مُشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية، ووجود أحزاب تُمثلهم، ووزراء في الحكومات الإسرائيلية المُتتالية من بينهم، إلا أنهم يُحاولون تقليص سُلطات هذه الحكومات عليهم، ولا يخضعون لها سوى ظاهريًا، فيما يحتفظون بتنظيم ذاتي لمُجتمعاتهم.

ظلت هذه التناقضات تلقي الانتقاد داخل المُجتمع الإسرائيلي لفترات طويلة بعد قيام الدولة، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المُتتالية ظلت تحتفظ لهذه الفئة من اليهود بعدد واسع من الامتيازات تحت تأثيرهم السياسي والديني، لعل أكبرها على الإطلاق إعفائهم من التجنيد الإجباري الذي تخضع له باقي الفئات، بل وقدمت لهم حوافز مالية مُباشرة وغير مُباشرة، الأمر الذي بات على وشك التغيُر جذريًا بسبب الحرب على غزة.

يُحاول هذا التحليل البحث في الخصائص الاقتصادية لطائفة اليهود الحريديم وانعكاساته الاقتصادية على المُجتمع الإسرائيلي في شكله الأوسع.

27 مارس 2024

مدار القوة: سباق الإنترنت الفضائي وتأثيره على الدول النامية

على الصعيد العالمي، يفتقر ما يقدر بنحو 4.2 مليار شخص إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يسلط الضوء على التفاوت التكنولوجي الكبير. وتؤثر هذه الفجوة الرقمية بشكل غير متناسب على المجتمعات الريفية والنائية، مما يعيق وصولها إلى الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والفرص الاقتصادية . غالبًا ما يواجه توسيع البنية التحتية الأرضية التقليدية قيودًا مالية وجغرافية في هذه المناطق. ومع تزايد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية، تظهر حلول الإنترنت الفضائي كبديل محتمل.

ومع ذلك، فقد أدى انخفاض تكلفة إنتاج الأقمار الصناعية وإطلاقها، إلى جانب التقدم التكنولوجي، إلى ظهور مشهد تنافسي في المدار الأرضي المنخفض (LEO). وتتنافس الدول والشركات المتقدمة الآن على الهيمنة في المدار الأرضي المنخفض، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا في المستقبل بالنسبة للبلدان النامية. يستكشف هذا المقال التحديات الناجمة عن هذه المنافسة المتصاعدة وتداعياتها المحتملة على الإدماج الرقمي للدول النامية.

12 فبراير 2024

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمل التصعيد في الشرق الأوسط؟

يعاني الاقتصاد العالمي من صعوبات في التعافي منذ تفشي جائحة كورونا التي خلفت تبعات بعيدة المدى على المستوى العالمي، وتأثر الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بسبب حرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لاعتماده على الطاقة الروسية. ونتيجة لهذا الصراع، فإن الاتحاد الأوروبي يتقدم ببطء نحو التعافي، ويتوقع معدل نمو متواضع في عام 2024. ومع ذلك، فإن الصراع الدائر في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن التصعيد المحتمل يلقي بظلال من عدم اليقين على قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب بشكل فعال على التحديات التي تفرضها مثل هذه التطورات.

6 فبراير 2024

الآثار الاقتصادية لدعوات مُقاطعة إسرائيل والشركات الداعمة لها

يرجع التاريخ المؤكد لاستخدام المُقاطعة كسلاح اقتصادي لأول مرة إلى القرن الخامس قبل الميلاد عندما أصدرت أثينا المرسوم الميجاري The Megarian Decree نسبة إلى مدينة ميجارا -أحد ألد أعداء أثينا في الحقبة الإغريقية- مُتضمنًا مجموعة من العقوبات الاقتصادية في عام 432 قبل الميلاد ، جاء أهمها منع البضائع الميجاريانية من دخول أثينا، ومنع السُفن الأثينية من الرسو في ميجارا، وأخيرًا منع الميجاريين من التجارة في السوق الأثينية، الأمر الذي قابلته ميجارا وحلفائها من المُدن الأغريقية الأخرى في الحلف البيلوبونيزي بإجراءات اقتصادية عقابية أهمها مُقاطعة البضائع الأثينية ، الأمر الذي أضر باقتصاد الجانبين، وهو ما انتهى إلى اندلاع الحرب البيلوبونيزية التي استمرت لنحو 27 عامًا، والتي أعاقت الحضارة الإغريقية لاحقًا عن التوسع والاستمرار .

وفي القرون التي تلت ذلك، جرى استخدام المقاطعة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لأغراض سياسية مُتعددة هدفت في مُعظمها لعقاب الطرف الموجهة إليه العقوبات، بما يدفعه للتخلي عن سياسة بعينها، فعلى سبيل المثال، في القرن الأول قبل الميلاد، قاطع اليهود البضائع الرومانية احتجاجًا على الاحتلال الروماني، وفي القرن السادس عشر، قاطعت الجمهورية الهولندية البضائع الإسبانية احتجاجًا على الحكم الإسباني، وفي القرن الثامن عشر، قاطعت المستعمرات الأمريكية البضائع البريطانية احتجاجًا على الضرائب المُرتفعة.

لذلك فإن توظيف المُقاطعة الاقتصادية كسلاح لا يُعد أمرًا حديثًا كما يُعتقد على نطاق واسع في العالم العربي، ولهذا فقد خُصصت مئات الدراسات الأكاديمية على مدار القرنين الماضيين لدراستها وتحليل آثارها على الاقتصادين المُقَاطع، والمُقِاطع، ومدى فاعليتها في تحقيق أغراضها.

هذا وقد ظهرت المُقاطعة الاقتصادية لأول مرة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1992، عندما نظم قادة العرب الفلسطينيين مُقاطعة للشركات المملوكة لليهود في فلسطين، في محاولة لإلحاق الضرر باليهود اقتصاديًا، وقد استمرت مُحاولات المقاطعة بشكل مُتقطع طوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين ، أهمها على الإطلاق ما دعت إليه القيادة العربية الفلسطينية في عام 1936، من مُقاطعة كل ما هو يهودي، وعاقبت العرب الذين لم يحترموا المقاطعة بالعنف الجسدي، إلا أن هذه المُقاطعة لم تنجح حيث اعتمد السُكان الفلسطينيين على المحامين والأطباء والمستشفيات اليهودية بشكل كبير.

توسعت المُقاطعة لاحقًا لتتخذ الطابع الإقليمي عندما أصدرت الدول الست المُكونة لجامعة الدول العربية في ديسمبر 1945، أول دعوة لمقاطعة اقتصادية للجالية اليهودية في فلسطين، وتضمن الإعلان حث جميع الدول العربية (وليس الأعضاء فقط) على حظر المنتجات اليهودية، ثم تطور الوضع في عام 1946 بإنشاء الجامعة العربية اللجنة الدائمة للمقاطعة، بغرض تكثيف الجهود لتطبيق المقاطعة، ومع ذلك، لم تنجح المقاطعة، كما ورد في التقرير السنوي الأول للجنة المقاطعة .

ومع عدم نجاح اللجنة اندفعت الجامعة إلى تقويتها فحولتها إلى مكتب المقاطعة المركزي Central Boycott Office والذي كان مقره الرئيسي في دمشق، وله مكاتب فرعية في كل دولة عضو في جامعة الدول العربية، وكذلك جرى إنشاء منصب مفوض المقاطعة ليقود المكتب، وتم تعيين نوابه، الذين كانوا يعملون كضباط اتصال مُعتمدين من قبل كل دولة عضو في جامعة الدول العربية، وكانت المهمة الأساسية للمكتب المركزي في دمشق هي تنسيق المقاطعة مع المكاتب التابعة له، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس جامعة الدول العربية، وكان من المقرر عقد اجتماعات نصف سنوية كل عام بعد عام 1951، لتنسيق سياسات المقاطعة وتجميع قوائم سوداء للأفراد والشركات التي انتهكت المقاطعة بحيث يجري عقابها محليًا، بأن تقوم كل دولة عضو بتنفيذ القرار من خلال إجراءات تنفيذية قانونية وإدارية .

وخلال الفترة من عام 1951، وحتى وقت كتابة هذا التحليل تجددت دعوات المُقاطعة مع كل صراع سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما جعلها توظف كأحد أسلحة المُقاومة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته المُجحفة في حق الفلسطينيين، ومع ذلك فقد اتخذت جميع الدعوات ثلاث أنماط رئيسية كما نوضحها فيما يلي:

24 ديسمبر 2023

تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد التحديات العسكرية في البحر الأحمر

تتزايد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما دفع إيران لإقحام مزيدًا من وكلائها الإقليمين للصراع تنفيذًا لسيناريو وحدة الساحات التي طالما هددت به، ومنهم: حزب الله في لبنان، مليشيات الحشد الشعبي العراقي، والأهم من بينهم جماعة الحوثي في اليمن، الذين باتوا يشكلون تحدي بالغ لإسرائيل عبر أداتي الصواريخ والمُسيرات، بالإضافة إلى إعاقة الملاحة المُتجهة للموانئ الإسرائيلية، أو السُفن المملوكة لرجال أعمال إسرائيليين، لدى عبورها باب المندب في اتجاهها لقناة السويس.

13 نوفمبر 2023

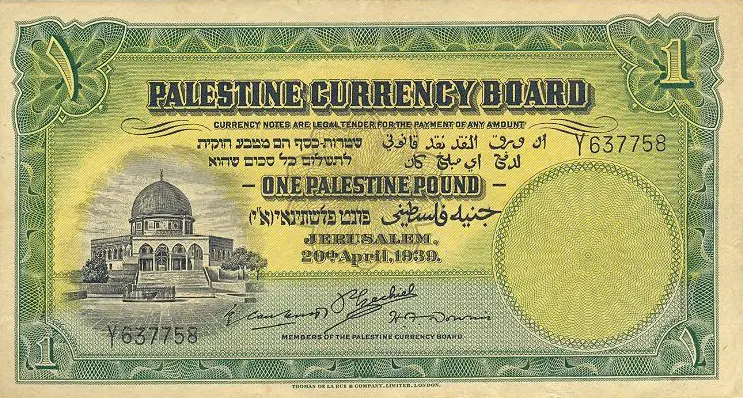

التعزيز بالاقتصاد: الاحتلال النقدي الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني

امتدت جذور الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية خلال السنوات السبعين الماضية لتطال كامل جوانب الحياة فيها، وذلك بهدف إحكام السيطرة على مُقوماتها الاقتصادية واستغلالها بما يُفيد الاقتصاد الاسرائيلي، وبجانب التوسع الاستيطاني المُستمر على الأرض التي تُعتبر المصدر الأساسي للثروة، وبالتالي المُحرك الأهم للصراع بين الطرفين، استهدف الإسرائيليون -حتى قبل إعلان قيام الدولة الإسرائيلية في عام ١٩٤٨- السيطرة على كامل جوانب الاقتصاد الفلسطيني، واندفعوا لتعزيز هذه السيطرة بعد إعلانها، وأحكموها تمامًا بعد حرب ١٩٦٧، قبل أن تُشرعن هذه السيطرة في بروتكول باريس الاقتصادي عام ١٩٩٤، والذي ضُمن لاحقًا في اتفاقيات أسلوا الثانية عام ١٩٩٥.

لذلك يهدف هذا التحليل إلى تتبع وتحليل السيطرة الإسرائيلية على نظام النقد الفلسطيني، بداية من وعد بلفور مرورًا بتوقيع بروتكول باريس ١٩٩٤، وصولًا للوضع الحالي، لفهم انعكاسات الوضع النقدي على الصراع، وآفاق حل القضية بين الطرفين.