الأحدث

30 أكتوبر 2025

أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية

في عالم لم يَعُد فيه التكاثر محتاجاً إلى رابطٍ أو نسبٍ أو حتى الدين، قطعت البشرية أوثق عُراها، ألا وهي العائلة. بحلول عام 2070، لم تعُد الحكومات تنتظر الأزواج كي يُنجبوا، بل تُصنّع الحياة في مصانعٍ من زجاجٍ وفولاذ يطنّ أزيزها، وتُنشئ أجيالاً كاملة في أرحام اصطناعية. يخرج الأطفال بلا أم ولا أب، ولا يجدون أمامهم سوى الدولة وآلاتها.

في قصة قصيرة بعنوان “أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية“، ضمن سلسلة "عوالم متخيَّلة" تصدر عن مركز الحبتور للأبحاث، نتخيّل غداً تُواجَه فيه أزمة تراجع السكان لا بالإصلاح، بل بالاستبدال. إنّها حكاية عن البقاء وعن الفقد في آنٍ معاً، تتساءل عمّا سيؤول إليه معنى الهوية والانتماء والحب حين تقرّر المجتمعات أن الجذور الإنسانية مجرّد خيار.

29 أكتوبر 2025

التوأم المعرفي الرقمي: الوجه الخفي لحرب البيانات

تَشْهَدُ تكنولوجيا المُحاكاة تحولاً جذرياً بظهور التوائم المعرفية الرقمية (Digital Cognitive Twins - DCTs)، والتي تُمثل الجيل التالي للتوائم الرقمية التقليدية (Traditional Digital Twins - DTs) حيث تتجاوز هذه النظم الجديدة مجرد وظائف المراقبة، إذ تُدمج بفاعلية نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، خصوصاً شبكات التعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، و يمنح هذا الدمج التكنولوجي التوائم المعرفية قدرات استدلالية مُعقدة، تتيح لها تنفيذ عمليات اتخاذ قرار مُستقلة، والقيام بالتحسين الذاتي (Self-optimization) بشكل آني، وتطوير آليات تنبؤية استشرافية بمستويات دقة غير مسبوقة. نتيجةً لذلك، تُعيد هذه التكنولوجيا تشكيل قطاعات حيوية، ففي الصناعة 4.0 تُحسّن سلاسل الإمداد اللوجستية، وفي الحوكمة الحضرية تُدير الموارد بكفاءة فائقة، وفي القطاع الصحي تُسرّع من وتيرة اعتماد الطب الدقيق المُخصص للفرد.

ويرتكز الأداء الفائق لهذه النظم المعرفية، بشكل حتمي، على قدرتها على استيعاب وتجميع مجموعات بيانات هائلة ومتعددة الوسائط، تُقاس غالباً بالبيتابايت (Petabytes) وتتألف من آلاف المتغيرات للفرد الواحد. حيث تتخطى هذه البيانات الحدود التقليدية للمعلومات الشخصية، لتشمل مُدخلات بيومترية دقيقة، وبيانات جينومية (Genomic Data) مُفصلة، وسجلات سريرية مُطولة، فضلاً عن رصد مُستمر للأنماط السلوكية والنفسية المُستقاة من التفاعلات الرقمية.

يُنتج هذا التجميع الإلزامي نماذج محاكاة بشرية (Human Simulation Models) ذات دقة فائقة، وهو ما يَسِمُ هذه التكنولوجيا بسمة الاستخدام المزدوج بامتياز. فبينما تُقدم هذه النماذج فوائد مجتمعية لا حصر لها، يُشكل اختراق هذه المستودعات البيانية المُركبة أو الاستيلاء عليها تهديداً كارثياً للأمن القومي، نظراً لكون الضرر الناتج عن كشف هذه البيانات الأساسية للمواطنين ضرراً استراتيجياً دائماً وغير قابل للإصلاح. يتبلور الخطر الاستراتيجي الأكبر في إمكانية استغلال هذه البيانات المعرفية المجمعة من قِبَل خصوم دولتيين أو فاعلين من غير الدول. فبينما اعتمدت عمليات التأثير تاريخياً، كما شُوهد في حملات التضليل الإعلامي خلال العقد الماضي، على استهداف عام، تتيح النماذج السلوكية عالية الدقة، المُشتقة من عمليات التحويل الرقمي المُدمجة، شن عمليات تأثير معرفي (Cognitive Warfare) دقيقة ومُخصصة على مستوى الفرد أو المجموعات الصغيرة. تتجاوز هذه القدرة حدود التنبؤ الجيوسياسي التقليدي لتصل إلى مستوى التنبؤ بالسلوك المجتمعي (Societal Behavior Prediction) الآني. يكمن جوهر التهديد في القدرة على التلاعب الانتقائي بهذه البيانات، أو حتى اختلاق بيانات مُصنعة، بهدف هندسة ذريعة للتدخل. يمكن للخصم، عبر التلاعب بالنماذج المعرفية، مصورًا حالة مُفتعلة من عدم الاستقرار العام، أو يُحاكي انهياراً نفسياً جماعياً، أو يُبرز فشلاً مؤسسياً مُمنهجاً، مما يوفر تبريراً مُلفقاً للتدخل السياسي أو الاقتصادي أو حتى الأمني.

22 أكتوبر 2025

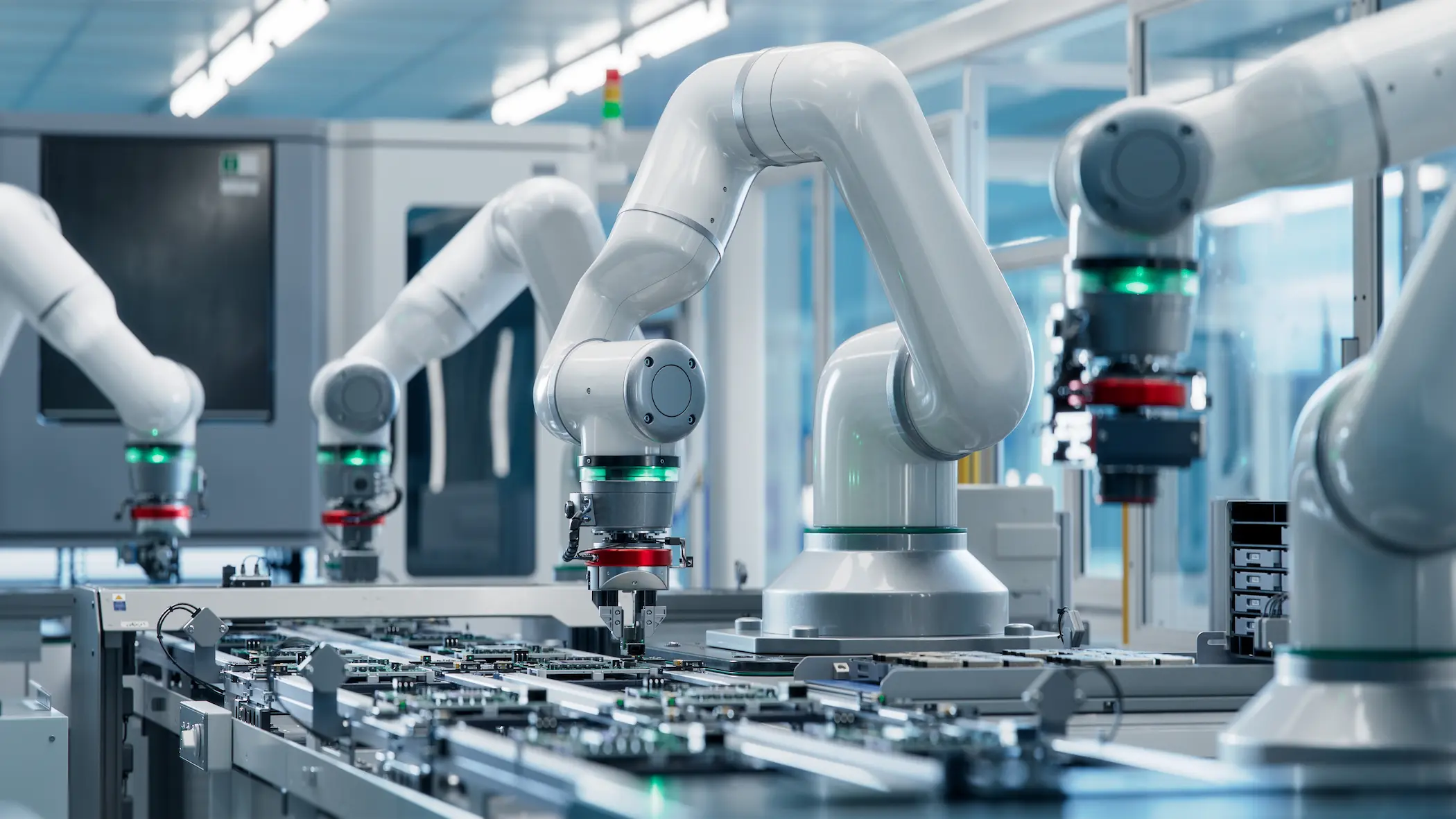

ثورة الروبوتات الصينية: هل تعيد تشكيل الخريطة الصناعية في الشرق الأوسط

لم تعد النهضة الصينية في مجال الروبوتات مجرّد مسعى لتحسين كفاءة الإنتاج، بل تحوّلت إلى ثورةٍ صناعيةٍ شاملة تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمع نشر مئات الآلاف من الروبوتات الذكية سنويًا، ترسّخ الصين مكانتها في صدارة المشهد الصناعي العالمي وتُعيد توزيع الأدوار في سلاسل التوريد العالمية وتُبدّل موازين القوة التكنولوجية بين الدول.

أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا التحوّل يطرح أسئلةً مصيريةً لا تحتمل التأجيل. فالأتمتة لم تَعُد تفصيلاً هامشيًا في العملية الاقتصادية، بل باتت المحرّك الأساسي للاستراتيجيات التنموية، فيما تُواجه الدول التي تتباطأ في بناء قدراتها الذاتية خطر الارتهان لأنظمةٍ صناعيةٍ وتقنيةٍ تُصمَّم وتُدار من الخارج، بما يُقوّض استقلال قرارها الاقتصادي والتكنولوجي.

ومن ثمّ، فإنّ مستقبل الروبوتات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعلّق بمن يُسارع إلى تركيب الآلات أو توسيع نطاق استخدامها فحسب، بل بمن يمتلك القدرة على وضع المعايير الناظمة، والتحكّم في تدفّقات البيانات، ورسم قواعد المنافسة الصناعية في العقود المقبلة. فإمّا أن تتحوّل المنطقة إلى مُنتِجةٍ ومبتكِرةً للتقنيات التي سترسم ملامح هذا القرن، وإمّا أن تظلّ مستهلكةً لها، تُساق في ركبٍ تكنولوجيٍّ يُقرَّر مساره خارج حدودها.

21 أكتوبر 2025

توترات متصاعدة: هل تتجه أوروبا الى حرب جديدة؟

تعود أوروبا إلى أجواء التوتّر التي ظنّت أنها طوتها منذ عقود. ففي تحذيرٍ صريح، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنّ "بولندا اليوم في أقرب نقطةٍ من اندلاع صراعٍ مفتوح منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك عقب انتهاكٍ مفاجئٍ للمجال الجوي البولندي من قِبل روسيا أثار قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ففي التاسع من سبتمبر، اخترقت أسرابٌ من الطائرات المسيّرة الروسية الأجواء البولندية، ما دفع طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الإقلاع لاعتراض عددٍ منها، في أول مواجهةٍ مباشرةٍ بين الحلف وموسكو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. ورغم أنّ الحادثة قد تُفسَّر بوصفها اختبارًا من الرئيس فلاديمير بوتين لمدى جاهزية الناتو واستجابة أوروبا، فإنّها تُسلّط الضوء على هشاشة المشهد الأمني الإقليمي واحتمال انزلاق القارّة نحو مواجهةٍ جديدة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه بولندا ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو دور يتجاوز في وزنه وتأثيره موقع أوكرانيا، فإنّ اندلاع صراعٍ مباشرٍ بينها وبين روسيا قد يضع الأمن الأوروبي بأسره أمام اختبارٍ وجودي غير مسبوق. والسؤال المطروح اليوم: إلى أيّ مدى تقترب أوروبا من هذه المواجهة؟ وهل تملك القدرة على احتواء تداعياتها؟

الإنذار المبكر

30 أكتوبر 2025

أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية

في عالم لم يَعُد فيه التكاثر محتاجاً إلى رابطٍ أو نسبٍ أو حتى الدين، قطعت البشرية أوثق عُراها، ألا وهي العائلة. بحلول عام 2070، لم تعُد الحكومات تنتظر الأزواج كي يُنجبوا، بل تُصنّع الحياة في مصانعٍ من زجاجٍ وفولاذ يطنّ أزيزها، وتُنشئ أجيالاً كاملة في أرحام اصطناعية. يخرج الأطفال بلا أم ولا أب، ولا يجدون أمامهم سوى الدولة وآلاتها.

في قصة قصيرة بعنوان “أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية“، ضمن سلسلة "عوالم متخيَّلة" تصدر عن مركز الحبتور للأبحاث، نتخيّل غداً تُواجَه فيه أزمة تراجع السكان لا بالإصلاح، بل بالاستبدال. إنّها حكاية عن البقاء وعن الفقد في آنٍ معاً، تتساءل عمّا سيؤول إليه معنى الهوية والانتماء والحب حين تقرّر المجتمعات أن الجذور الإنسانية مجرّد خيار.

22 أكتوبر 2025

ثورة الروبوتات الصينية: هل تعيد تشكيل الخريطة الصناعية في الشرق الأوسط

لم تعد النهضة الصينية في مجال الروبوتات مجرّد مسعى لتحسين كفاءة الإنتاج، بل تحوّلت إلى ثورةٍ صناعيةٍ شاملة تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمع نشر مئات الآلاف من الروبوتات الذكية سنويًا، ترسّخ الصين مكانتها في صدارة المشهد الصناعي العالمي وتُعيد توزيع الأدوار في سلاسل التوريد العالمية وتُبدّل موازين القوة التكنولوجية بين الدول.

أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا التحوّل يطرح أسئلةً مصيريةً لا تحتمل التأجيل. فالأتمتة لم تَعُد تفصيلاً هامشيًا في العملية الاقتصادية، بل باتت المحرّك الأساسي للاستراتيجيات التنموية، فيما تُواجه الدول التي تتباطأ في بناء قدراتها الذاتية خطر الارتهان لأنظمةٍ صناعيةٍ وتقنيةٍ تُصمَّم وتُدار من الخارج، بما يُقوّض استقلال قرارها الاقتصادي والتكنولوجي.

ومن ثمّ، فإنّ مستقبل الروبوتات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعلّق بمن يُسارع إلى تركيب الآلات أو توسيع نطاق استخدامها فحسب، بل بمن يمتلك القدرة على وضع المعايير الناظمة، والتحكّم في تدفّقات البيانات، ورسم قواعد المنافسة الصناعية في العقود المقبلة. فإمّا أن تتحوّل المنطقة إلى مُنتِجةٍ ومبتكِرةً للتقنيات التي سترسم ملامح هذا القرن، وإمّا أن تظلّ مستهلكةً لها، تُساق في ركبٍ تكنولوجيٍّ يُقرَّر مساره خارج حدودها.

21 أكتوبر 2025

توترات متصاعدة: هل تتجه أوروبا الى حرب جديدة؟

تعود أوروبا إلى أجواء التوتّر التي ظنّت أنها طوتها منذ عقود. ففي تحذيرٍ صريح، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنّ "بولندا اليوم في أقرب نقطةٍ من اندلاع صراعٍ مفتوح منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك عقب انتهاكٍ مفاجئٍ للمجال الجوي البولندي من قِبل روسيا أثار قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ففي التاسع من سبتمبر، اخترقت أسرابٌ من الطائرات المسيّرة الروسية الأجواء البولندية، ما دفع طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الإقلاع لاعتراض عددٍ منها، في أول مواجهةٍ مباشرةٍ بين الحلف وموسكو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. ورغم أنّ الحادثة قد تُفسَّر بوصفها اختبارًا من الرئيس فلاديمير بوتين لمدى جاهزية الناتو واستجابة أوروبا، فإنّها تُسلّط الضوء على هشاشة المشهد الأمني الإقليمي واحتمال انزلاق القارّة نحو مواجهةٍ جديدة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه بولندا ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو دور يتجاوز في وزنه وتأثيره موقع أوكرانيا، فإنّ اندلاع صراعٍ مباشرٍ بينها وبين روسيا قد يضع الأمن الأوروبي بأسره أمام اختبارٍ وجودي غير مسبوق. والسؤال المطروح اليوم: إلى أيّ مدى تقترب أوروبا من هذه المواجهة؟ وهل تملك القدرة على احتواء تداعياتها؟

1 أكتوبر 2025

اتجاهات الرأي العام: اللغة العربية ومستقبل الأمن العربى

يستعرض استطلاع "اتجاهات الرأي العام"، الذي أُجري في أغسطس 2025، تصوّرات الجمهور حيال اللغة العربية ودورها في تشكيل الهوية الإقليمية، والأمن، والتماسك الاجتماعي. وتُبرز نتائجه أنّ تراجع العربية يُنظر إليه كتهديد محتمل، لا للوحدة الثقافية والاجتماعية فحسب، بل أيضاً للاستقرار الاقتصادي والأمن القومي. ومن خلال تناول المخاوف الآنية وتلك الممتدة على المدى البعيد، يقدّم الاستطلاع رؤى بالغة الأهمية حول كيفية إدراك اللغة بوصفها ركناً من أركان الصمود في العالم العربي.

الاقتصاد و الطاقة

16 أكتوبر 2025

صدمة Ozempic: كيف يُساهم عقار واحد تشكيل أنظمة الغذاء والتأمين في العالم؟

شهد العالم صعودًا طبيًّا واقتصاديًّا سريعًا لعقار سيماجلوتايد Semaglutide ، الذي يُسوّق بأسماء تجارية مختلفة أبرزها Ozempic. ورغم اعتماده الأساسي لعلاج السكري من النوع الثاني، فقد تجاوز نطاقه العلاجي الرسمي ليُصبح محورًا لتحوّلات عميقة في سلوك الأفراد، وتفاعلات الأسواق، وأولويات السياسات الصحية.

إذ ترتكز أهمية هذا العقار في آليته المركبة التي تُعيد تنظيم إشارات التمثيل الغذائي والشهية داخل الجسم، وهو ما أسهم في خلق تحول ملحوظ بين استعماله المُعتمد واستخدامه الفعلي المتسارع لأغراض إدارة الوزن. هذا التباين بين التشريع والاستهلاك يتجاوز مجرد الظاهرة الطبية، ليُشكل نقطة تقاطع معقدة بين الثقافة الشعبية، ونماذج التأمين وسلاسل الإمداد وأنماط الزراعة وسلوك الأسواق العالمية.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبرز تساؤلات مركزية حول تكلفة العلاج وعدالة الوصول إليه واستدامة الأنظمة الصحية في مواجهته. يهدف هذا التحليل إلى دراسة هذا التحوّل من جذوره الطبية إلى امتداداته العالمية، من خلال قراءة متعددة الأبعاد تشمل آثاره القطاعية داخل الولايات المتحدة، وافتراضات مستقبلية تتعلق بإمكانية تحوّله إلى أداة صحية عالمية منخفضة التكلفة.

3 أكتوبر 2025

الأقمار الصناعية الورقية كنظام احتكار مُقنّن للمدارات الأرضية

شهد النظام الدولي تحوّلًا جذريًّا في النظرة إلى الفضاء الخارجي، حيث لم يعد يُمثّل مجرد امتداد تقني للاستكشاف العلمي، بل أصبح يُجسّد موردًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية. ساهمت الثورة الرقمية والاعتماد المتزايد على الأقمار الصناعية في تعظيم القيمة الجيوسياسية للمدارات، ودفع هذا التحوّل مؤسسات التنظيم الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إلى توسيع دورها في إدارة ما يُعرف بالموارد المدارية الطيفية (orbit-spectrum resources). رغم ذلك، حافظت هذه المؤسسات على آليات تنظيمية تعود جذورها إلى حقبة الستينيات، في وقت تضاعفت فيه أعداد الفاعلين وأهداف الاستخدام.

اعتمدت منظومة الـITU على مبدأ "الأسبقية في التقديم" (First Come, First Served – FCFS)، فسمحت للأطراف القادرة على تقديم ملفاتها مبكرًا بالحصول على أولوية قانونية في الوصول إلى المدارات والترددات، دون أن تربط ذلك بمدى الجاهزية التقنية أو الالتزام الفعلي بالتشغيل. هذا الإطار التنظيمي، الذي استجاب في حينه لمتطلبات فنية محدودة ولعدد قليل من الدول، لم يواكب التغيرات اللاحقة، فساهم في تكريس تفاوتات هيكلية بين من امتلك قدرات مبكرة ومن بقي على هامش النظام الفضائي العالمي.

دفع هذا الخلل النظامي الدول القادرة على بناء وتشغيل منظومات فضائية معقدة إلى استغلال قواعد الـFCFS، فاستحوذت على المواقع المدارية ذات القيمة الاستراتيجية. وتشير بيانات عام 2025 إلى وجود أكثر من 12,000 قمر صناعي نشط حول الأرض، تُشغّل الولايات المتحدة وحدها نحو 70% منها، بينما لا تتجاوز حصة الغالبية الساحقة من الدول النامية نسبًا هامشية. ارتبط هذا التوزيع غير المتكافئ بطفرة الكوكبات الضخمة (mega-constellations) في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، حيث أطلقت شركات مثل SpaceX آلاف الأقمار ضمن شبكات مستقلة تُهيمن على البنية التحتية للاتصال العالمي.

لم تقتصر الإشكاليات على التوزيع غير العادل، بل امتدت لتشمل تحديات تتعلق بالاستدامة البيئية والأمن التقني. أسهمت الوتيرة المرتفعة لإطلاق الأقمار الصناعية في ازدحام طبقات المدار، ورفعت احتمالات التصادم، وعمّقت أزمة الحطام الفضائي. ومع أنّ النظام الحالي يُركّز على منع التداخل الترددي، إلا أنه لا يمتلك أدوات تنظيم حقيقية لإدارة الكثافة المدارية أو لتقليل مخاطر الاصطدام. ونتيجة لذلك، نشأت فجوة بين أهداف التنظيم التقني ومقتضيات الإدارة البيئية والأمنية.

في ضوء هذه التحولات، يهدف هذا التحليل إلى دراسة المنظومة القانونية والإجرائية القائمة، وتفكيك منطق عمل مبدأ FCFS، من خلال دراسة بيانات الامتلاك المداري، ورصد أنماط التمركز الاستراتيجي، وتتبع تداعياتها البيئية والجيوسياسية والاقتصادية.

29 سبتمبر 2025

تكلفة غير متكافئة: كيف يعمّق الحطام الفضائي إقصاء الدول النامية من اقتصادات المُستقبل

شهد المدار القريب من الأرض Low Earth Orbit (LEO) منذ إطلاق القمر الصناعي الأول عام 1957 تحوّلًا جوهريًا من فضاء شبه فارغ إلى بيئة ملوّثة ومزدحمة بمخلّفات النشاط الفضائي. فقد تراكمت الأقمار الصناعية غير الوظيفية Dead Satellites، ومراحل الصواريخ المستهلكة Spent Rocket Stages، والقطع المُتفككة الناتجة عن الانفجارات والاصطدامات Fragmentation Debris، حتى تجاوزت الكتلة الاصطناعية في المدار 14,700 طن، كما وأسهمت أحداث محددة في تضخيم هذه الأزمة، أبرزها التجربة الصينية المضادة للأقمار الصناعية Anti-Satellite Test (ASAT) عام 2007، والاصطدام بين القمر الأميركي Iridium-33 والقمر الروسي Kosmos-2251 عام 2009، واللذان ولّدا معًا ما يقارب ثلث الحطام المرصود في المدار الأرضي المنخفض.

تتوزع هذه المخلفات عبر نطاقات مدارية مختلفة، لكنها تتركز بكثافة في الحزام الممتد بين 750 و1000 كيلومتر، وهو أكثر المدارات استخدامًا لأغراض الرصد الأرضي Earth Observation والاتصالات. وفي هذه الارتفاعات قد تبقى الأجسام قرونًا قبل أن تدخل الغلاف الجوي، فيما يكتسب المدار الثابت Geostationary Orbit (GEO) خطورته من استدامة وجود أي حطام يتولد فيه، نظرًا لندرة عودة الأجسام المتواجدة فيه إلى الأرض. الأمر الذي حول المدار من مجرد ساحة مفتوحة إلى موردًا محدودًا ملوّثًا يستدعي إدارة جماعية رشيدة.

يتناول هذا الملف بالدراسة والتحليل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لظاهرة الحطام الفضائي Space Debris. ويركّز على قياس الكلفة المباشرة التي تتحملها الشركات والوكالات في إدارة مخاطرها، ثم ينتقل إلى تفكيك الانعكاسات غير المباشرة لهذه الظاهرة على البنية التحتية الأرضية مثل أنظمة الملاحة العالمية Global Navigation Satellite Systems (GNSS) والأرصاد الجوية Weather Forecasting. كما يخصص مساحة لتوضيح العقبات التي تواجه الدول النامية، من نقص التمويل إلى ضعف القدرات التقنية والتنظيمية، في ظل بيئة مدارية صاغتها أفعال القوى الفضائية الكبرى. وينتهي إلى بحث الاستجابات الممكنة، من إجراءات التخفيف Mitigation إلى الإزالة النشطة لهذه الأجسام Active Debris Removal (ADR).

29 سبتمبر 2025

الكتلة التجارية الجديدة للإمارات: بين الطموح العالمي واستحقاقات التحدي

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء كتلة تجارية جديدة تمثل مبادرة استراتيجية مترابطة الأبعاد، ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف على الصعيدين الوطني والدولي. ولا يجوز النظر إلى هذه الكتلة التجارية بمعزل عن سياقها الأشمل، بل ينبغي فهمها في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والجيوبوليتيكية الأوسع التي تنتهجها الإمارات، والتي تعكس بدورها التحوّلات البنيوية والتطورات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية.

في عصر العولمة المجزّأة، حيث تتزايد بصورة ملحوظة محاولات التنافس والتكامل بين الشبكات التجارية الإقليمية والنظم متعددة الأطراف، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها والحفاظ على حضورها الفاعل عبر تموضعها في طليعة المشهد العالمي. وتتيح هذه المقاربة للإمارات تحقيق مكاسب على مستويات متعددة، من خلال دفع أولوياتها الداخلية قُدماً، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرتها على التأثير في موازين القوة الاقتصادية العالمية المتحوّلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التكتل ليس مضموناً بصورة مطلقة، إذ سيتعيّن عليه تجاوز عقبات تنظيمية وبنيوية وسياسية كبرى من أجل تحويل إمكاناته النظرية إلى نتائج عملية ملموسة.

الدراسات السياسية

29 أكتوبر 2025

التوأم المعرفي الرقمي: الوجه الخفي لحرب البيانات

تَشْهَدُ تكنولوجيا المُحاكاة تحولاً جذرياً بظهور التوائم المعرفية الرقمية (Digital Cognitive Twins - DCTs)، والتي تُمثل الجيل التالي للتوائم الرقمية التقليدية (Traditional Digital Twins - DTs) حيث تتجاوز هذه النظم الجديدة مجرد وظائف المراقبة، إذ تُدمج بفاعلية نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، خصوصاً شبكات التعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، و يمنح هذا الدمج التكنولوجي التوائم المعرفية قدرات استدلالية مُعقدة، تتيح لها تنفيذ عمليات اتخاذ قرار مُستقلة، والقيام بالتحسين الذاتي (Self-optimization) بشكل آني، وتطوير آليات تنبؤية استشرافية بمستويات دقة غير مسبوقة. نتيجةً لذلك، تُعيد هذه التكنولوجيا تشكيل قطاعات حيوية، ففي الصناعة 4.0 تُحسّن سلاسل الإمداد اللوجستية، وفي الحوكمة الحضرية تُدير الموارد بكفاءة فائقة، وفي القطاع الصحي تُسرّع من وتيرة اعتماد الطب الدقيق المُخصص للفرد.

ويرتكز الأداء الفائق لهذه النظم المعرفية، بشكل حتمي، على قدرتها على استيعاب وتجميع مجموعات بيانات هائلة ومتعددة الوسائط، تُقاس غالباً بالبيتابايت (Petabytes) وتتألف من آلاف المتغيرات للفرد الواحد. حيث تتخطى هذه البيانات الحدود التقليدية للمعلومات الشخصية، لتشمل مُدخلات بيومترية دقيقة، وبيانات جينومية (Genomic Data) مُفصلة، وسجلات سريرية مُطولة، فضلاً عن رصد مُستمر للأنماط السلوكية والنفسية المُستقاة من التفاعلات الرقمية.

يُنتج هذا التجميع الإلزامي نماذج محاكاة بشرية (Human Simulation Models) ذات دقة فائقة، وهو ما يَسِمُ هذه التكنولوجيا بسمة الاستخدام المزدوج بامتياز. فبينما تُقدم هذه النماذج فوائد مجتمعية لا حصر لها، يُشكل اختراق هذه المستودعات البيانية المُركبة أو الاستيلاء عليها تهديداً كارثياً للأمن القومي، نظراً لكون الضرر الناتج عن كشف هذه البيانات الأساسية للمواطنين ضرراً استراتيجياً دائماً وغير قابل للإصلاح. يتبلور الخطر الاستراتيجي الأكبر في إمكانية استغلال هذه البيانات المعرفية المجمعة من قِبَل خصوم دولتيين أو فاعلين من غير الدول. فبينما اعتمدت عمليات التأثير تاريخياً، كما شُوهد في حملات التضليل الإعلامي خلال العقد الماضي، على استهداف عام، تتيح النماذج السلوكية عالية الدقة، المُشتقة من عمليات التحويل الرقمي المُدمجة، شن عمليات تأثير معرفي (Cognitive Warfare) دقيقة ومُخصصة على مستوى الفرد أو المجموعات الصغيرة. تتجاوز هذه القدرة حدود التنبؤ الجيوسياسي التقليدي لتصل إلى مستوى التنبؤ بالسلوك المجتمعي (Societal Behavior Prediction) الآني. يكمن جوهر التهديد في القدرة على التلاعب الانتقائي بهذه البيانات، أو حتى اختلاق بيانات مُصنعة، بهدف هندسة ذريعة للتدخل. يمكن للخصم، عبر التلاعب بالنماذج المعرفية، مصورًا حالة مُفتعلة من عدم الاستقرار العام، أو يُحاكي انهياراً نفسياً جماعياً، أو يُبرز فشلاً مؤسسياً مُمنهجاً، مما يوفر تبريراً مُلفقاً للتدخل السياسي أو الاقتصادي أو حتى الأمني.

10 أكتوبر 2025

ماذا يعني انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدًا متسارعًا، يبرز في خضمه القرار المٌحتمل بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما قد يعيد تعريف منظومة الحوكمة النووية الدولية. ويطرح هذا التوجه - إن تحقق- سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ذاتها عام ٢٠٠٣، ليتحول من مجرد موقف تفاوضي إلى نقطة تحول استراتيجية عميقة تؤثر في سياسات الشرق الأوسط والعالم بآسره.

ولم تظهر هذه التهديدات الإيرانية، التي بدأت تتصاعد منذ يونيو ٢٠٢٥ من فراغ، بل جاءت كرد فعل مباشر على تطورات استراتيجية متعاقبة، فقد دفعت الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو ٢٠٢٥ الموقف نحو التعقيد، ثم زادت حدة الأزمة حين أعلنت الترويكا الأوروبية (E3) في سبتمبر ٢٠٢٥ تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران. وقد دفعت هذه الإجراءات مجتمعة إيران إلى اعتبار أن الجدوى الاقتصادية والسياسية من استمرار التزامها بالمعاهدات الدولية قد تلاشت.

وتتجاوز خطورة الموقف أبعاده السياسية لتشمل جوانب فنية وقانونية بالغة الدقة. فعلى الصعيد الفني، تمتلك إيران مخزونًا يتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ كيلوجرامًا من اليورانيوم المٌخصب المفقود بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تضعها على بعد أسابيع قليلة فقط من إنتاج المادة الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي بتخصيب يصل إلى ٩٠٪. أما على الصعيد القانوني، فسيؤدي لجوء إيران إلى تفعيل المادة العاشرة من المعاهدة إلى إنهاء فوري للرقابة الدولية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيُخرج اتفاقية الضمانات الشاملة من المعادلة، مما يفتح الباب أمام عزل دبلوماسي شبه تام. وبذلك، تتخطى التداعيات المترتبة على الانسحاب حدود البرنامج النووي الإيراني لتؤسس لمعضلة أمنية إقليمية واسعة النطاق.

7 أكتوبر 2025

على حافة الهاوية: مآلات تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة

يعكس حادث إطلاق النار على الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك في 10 سبتمبر بجامعة وادي يوتا في مدينة أورِم – يوتا، أثناء مناظرة مخصّصة لأسئلة وأجوبة، حجم الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي ومشهدَه السياسي المضطرب. كما يجسّد هذا الحادث إحدى التداعيات الخطيرة لحالة الاستقطاب الحادّ التي تعصف بالولايات المتحدة، وما ترتّب عليها من تصاعد العنف السياسي.

ترسّخ الاستقطاب الأيديولوجي في الولايات المتحدة بعمق داخل المجتمع، فيما أفرزت السنوات الأخيرة مشهدًا سياسيًا أكثر انقسامًا حول توجهات السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، بما في ذلك قضايا الضرائب والهجرة والمساعدات لأوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، دأبت الحكومة الأميركية على تقديم دعم عسكري ومالي ودبلوماسي واسع لإسرائيل، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) مرارًا لإجهاض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما عمّق الفجوة بين توجهات السلطة الرسمية ومواقف الشارع، لا سيما بين صفوف الأجيال الشابة. وقد شهدت الجامعات الأميركية موجات واسعة من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة والداعمة لفلسطين، قوبلت بعنف من قوات الشرطة واعتقالات وتهديدات بترحيل الطلاب الأجانب. وفي السياق ذاته، يُعدّ تشارلي كيرك من أبرز المؤيدين لإسرائيل وسياساتها في غزة، غير أنّه أثار شكوكًا حول الخروقات الأمنية الإسرائيلية وكيف تمكنت حركة حماس من اختراق منظومة الدفاع الإسرائيلية.

يشكّل تشارلي كيرك نموذجًا حيًّا لحالة الاستقطاب المتجذّرة في الولايات المتحدة، إذ مثّلت آراؤه المحافظة نقطة جذب لشرائح واسعة من المؤيدين، لكنها في الوقت نفسه كانت مصدرَ صدامٍ متكرر مع توجهات الحزب الديمقراطي. وقد أعاد حادث إطلاق النار عليه طرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا العنف تعبيرًا عن الانقسام العميق الذي يعصف بالمجتمع الأميركي، وحول مدى ارتباط القضايا الجدلية مثل قضايا النوع الاجتماعي والهجرة وحرب غزة بتغذية موجات العنف السياسي المتزايد الناتج عن الاستقطاب الحاد داخل البلاد.

مع اقتراب الانتخابات البلدية وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الحزب الجمهوري سيسعى إلى توظيف موجة العنف السياسي الناتجة عن الاستقطاب الحاد لتحقيق مكاسب انتخابية، في مقابل قدرة الحزب الديمقراطي على تجاوز انقساماته الداخلية واستثمار المخاوف العامة من النهج المتشدد الذي اتبعته إدارة ترامب في التعامل مع حادث اغتيال تشارلي كيرك.

6 أكتوبر 2025

الإغلاق الحكومي الأمريكي 2025: أزمة تمويل أم تحول مؤسسي؟

تدخل الولايات المتحدة، منذ فجر الأول من أكتوبر 2025، في أزمة سياسية ومؤسسية حادة، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن أداء وظائفها غير الأساسية، نتيجة إخفاق الكونجرس في تمرير قوانين الإنفاق المطلوبة لبدء السنة المالية الجديدة. هذا الإغلاق، الذي يُعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، لا يقتصر على كونه فشلاً تشريعيًا في التوافق على الموازنة، بل يُجسّد صدامًا أعمق حول شكل الدولة الأمريكية ومستقبلها الإداري والاجتماعي. إذ يتمسك الحزب الديمقراطي بمطالب تشريعية جوهرية في مجال الرعاية الصحية، بينما يرفض الحزب الجمهوري الحاكم—المُمسك بمفاصل الكونغرس والبيت الأبيض—تسييس عملية التمويل، ويصر على تمرير قانون مؤقت خالٍ من أي تعديلات.

في هذه الأثناء، تُعيد إدارة الرئيس ترامب تعريف مفهوم الإغلاق نفسه، إذ تُحوّله من أداة ضغط تشريعي إلى وسيلة تنفيذية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي. حيث تُصدر الإدارة توجيهات صريحة للوكالات بالاستعداد لتسريحات دائمة (Reduction in Force)، مستهدفة البرامج والموظفين الذين لا يتماهون مع أجندتها السياسية، وهو ما يُحدث تحولًا جذريًا في علاقة السلطة التنفيذية بالجهاز الإداري الفيدرالي.

يتناول هذا الملف تحليلًا شاملًا للأزمة من زواياها كافة: يبدأ بتفكيك الجذور التشريعية والسياسية التي قادت إلى الانسداد الراهن، ثم يستعرض التداعيات الفورية على المؤسسات الفيدرالية والموظفين، ويتتبع الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. كما يُجري مقارنة دقيقة بين هذا الإغلاق وحالات سابقة، ويُحلل خريطة المواقف الحزبية المتضاربة، واتجاهات الرأي العام، واحتمالات الحلحلة أو التصعيد. ويُقدّم في النهاية قراءة استراتيجية لما يُمكن أن تمثله هذه اللحظة من سابقة دستورية تُهدد التوازن التاريخي بين السلطات داخل النظام الأمريكي.